乳がん治療において、女性ホルモンの「エストロゲン」を抑える治療である「(抗)ホルモン療法」は再発・進行や防ぐ目的として重要な治療の一つとなっています。

ここでは、乳がんにおける「ホルモン療法」についてお話します

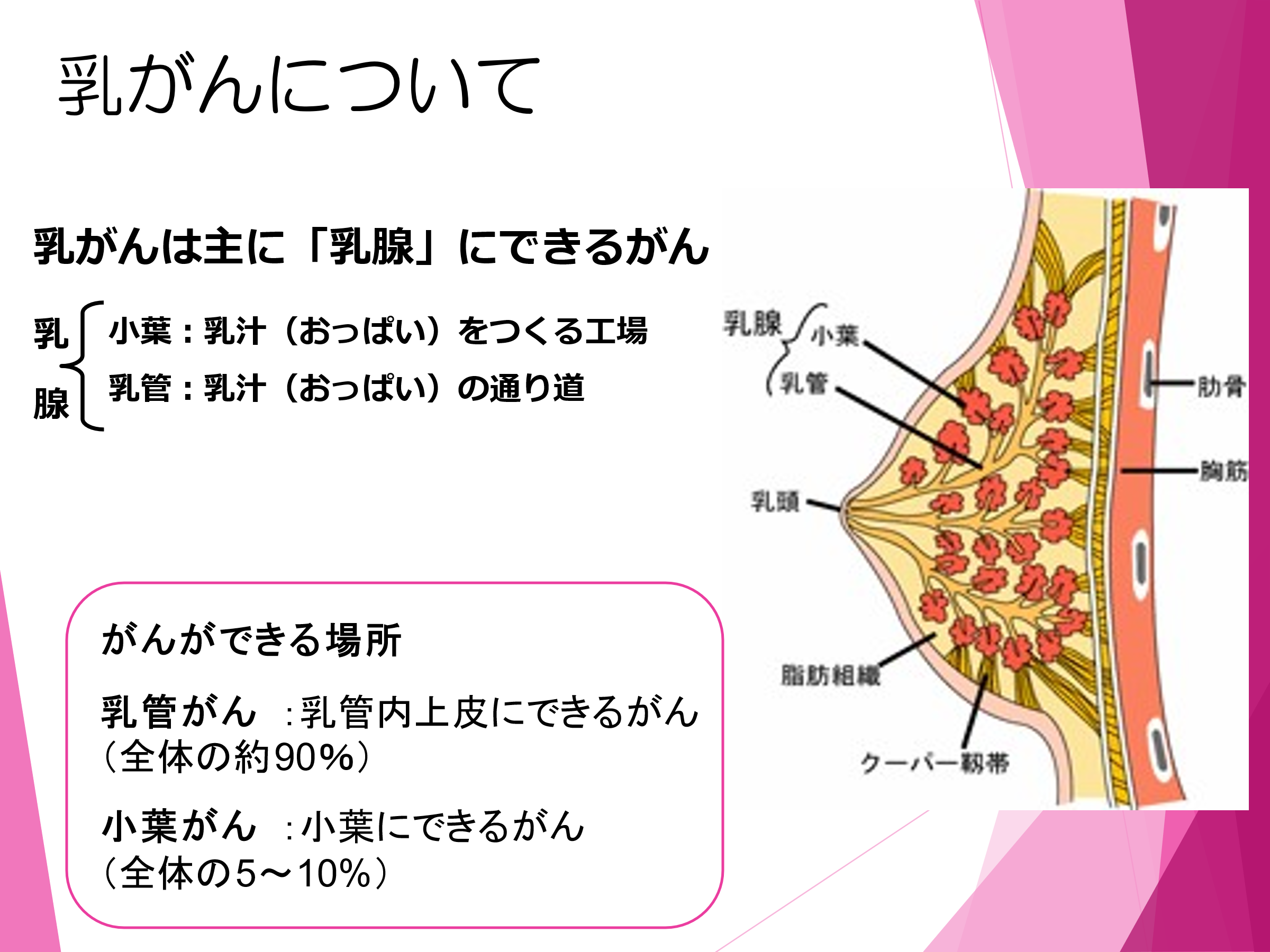

乳がんについて

「乳腺」は「小葉」とよばれる、乳汁(おっぱい)をつくる部分と、小葉でつくられた乳汁(おっぱい)の通り道である「乳管」からできています。

乳がんができた場所に応じて

- 乳管にできるがん →「乳管がん」

- 小葉にできるがん →「小葉がん」

といいますが、乳がんの約90%が「乳管がん」、5~10%が「小葉がん」いわれています。

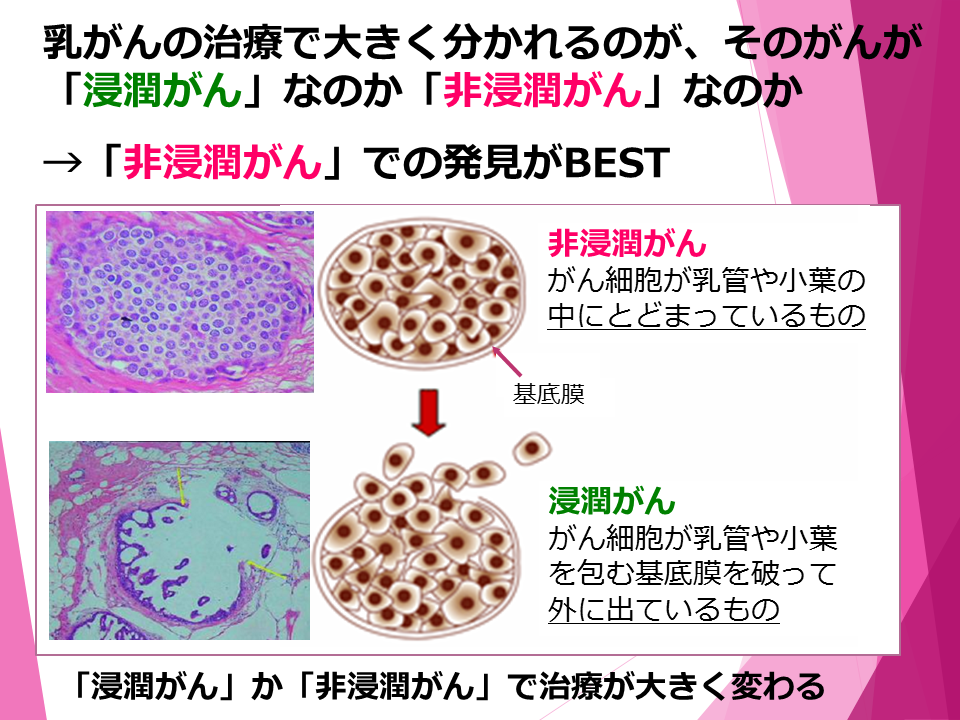

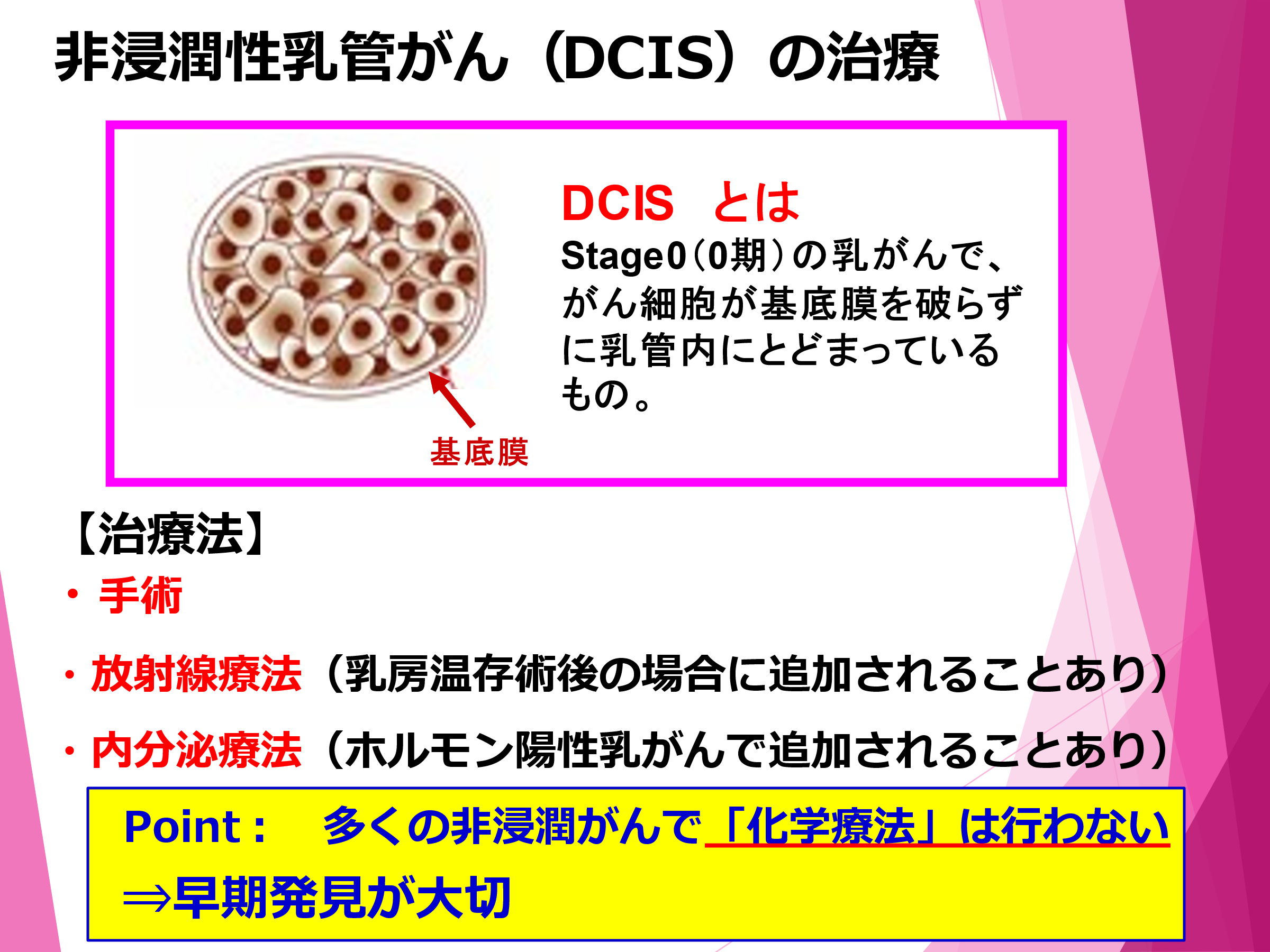

また、乳がんにはその進行度に応じて初期(0期)の「非浸潤がん」とそれより進行した「浸潤がん」があります。

- 「非浸潤がん」:乳管や小葉の基底膜の中だけにがん細胞がとどまっているもの

- 「浸潤がん」 :がん細胞が乳管や小葉の基底膜を破って外に飛び出しているもの

乳がんの治療では、「非浸潤がん」と「浸潤がん」では治療内容が大きく異なります。

初期の乳がんである「非浸潤がん」はがん細胞が基底膜の中にとどまっており、他のリンパ節など散らばっている可能性がないため、抗がん剤を用いた化学療法は必要ありません。

※ 非浸潤性乳管がんを「DCIS(Ductal Carcinoma In Situ)」といいます。

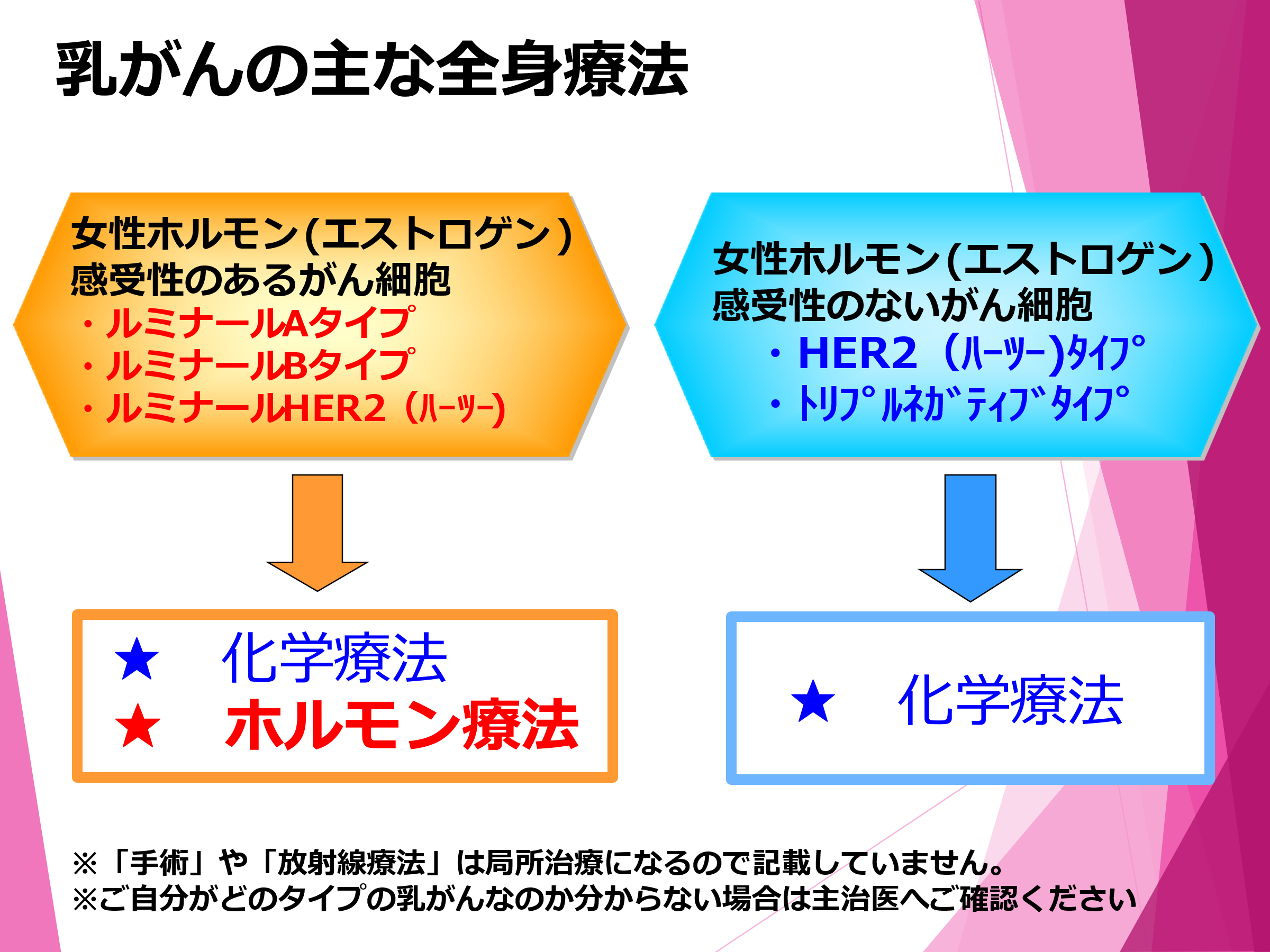

乳がん細胞の性質と治療

- 「女性ホルモン(エストロゲン)感受性のある がん細胞」

- 「女性ホルモン(エストロゲン)感受性のない がん細胞」

またそれぞれの性質によって行う治療法も違ってきます。

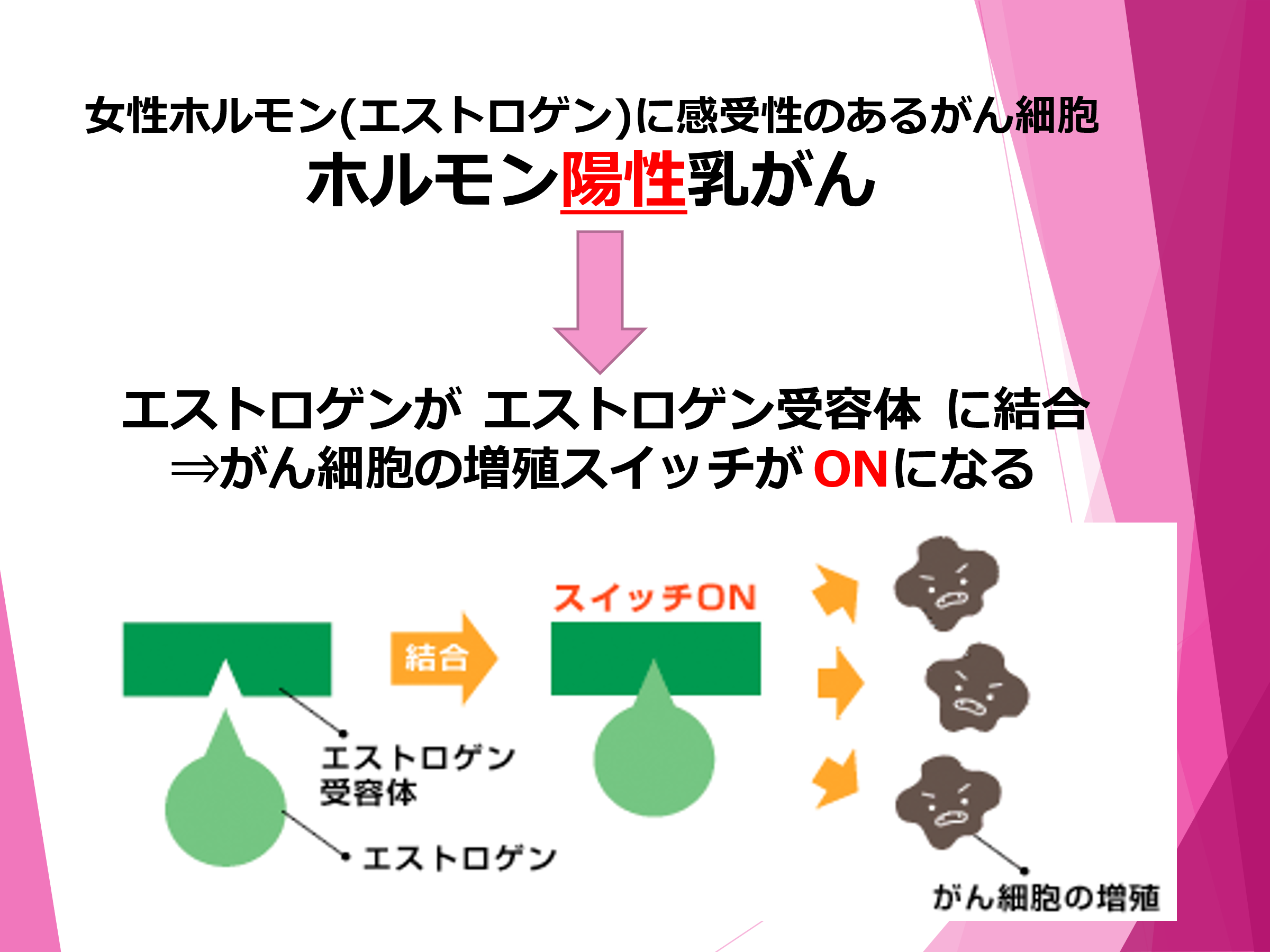

- ★女性ホルモン(エストロゲン)感受性のあるがん細胞=ホルモン陽性乳がん

(サブタイプ:ルミナールA、ルミナールB、ルミナールHER2(ハーツー)) - エストロゲン受容体がある乳がんのことを「ホルモン陽性乳がん」といい、女性ホルモンのエストロゲンを栄養として大きくなる性質を持っています。

エストロゲンが、ホルモン陽性乳がんのエストロゲン受容体に結合すると、がん細胞の増殖スイッチがオンになり、がん細胞が増殖します。乳がんの「ホルモン療法(抗ホルモン療法)」とは、女性ホルモン(エストロゲン)を栄養として大きくなるがん細胞(エストロゲン感受性乳がん)に対して行う治療法であり、エストロゲンを抑えることにより、がん細胞の縮小や再発を予防する治療法をいい、「内分泌療法」とも呼ばれます。 - 全身療法としては

- ・抗がん剤を使用する「化学療法」

- ・女性ホルモンをおさえる「ホルモン療法(内分泌療法)」

があります。

- ★女性ホルモン(エストロゲン)感受性のないがん細胞」

(サブタイプ:HER2(ハーツー)、トリプルネガティブ) - この性質のがん細胞には、エストロゲン受容体がないことから、ホルモン療法は行いません。

- 全身療法は

- ・抗がん剤を使用する「化学療法」

のみを行います。

※ ご自分のサブタイプが分からない場合は主治医へ確認してください。

婦人科では、更年期障害の治療で女性ホルモンを補う「ホルモン補充療法」を「ホルモン療法」と呼ぶことがあり、そのホルモン補充療法には副作用として乳がんの発生・再発の報告があります。そのため、乳がんのホルモン療法と混同して『乳がんのホルモン療法を行うと乳がんが再発するのでは?』と聞かれる事があります、乳がんのホルモン療法は「女性ホルモンを抑える治療法」なので、乳がんのホルモン療法が原因で乳がんが再発することはありません。

内分泌療法の目的

- 乳がんのホルモン療法は、ホルモン受容体陽性のがん細胞に対して

-

- ・エストロゲンの産生を抑える

- ・エストロゲンのがん細胞に対する影響を少なくする

この2つが治療の大きな目的となっています。

乳がんホルモン療法に使われる薬剤

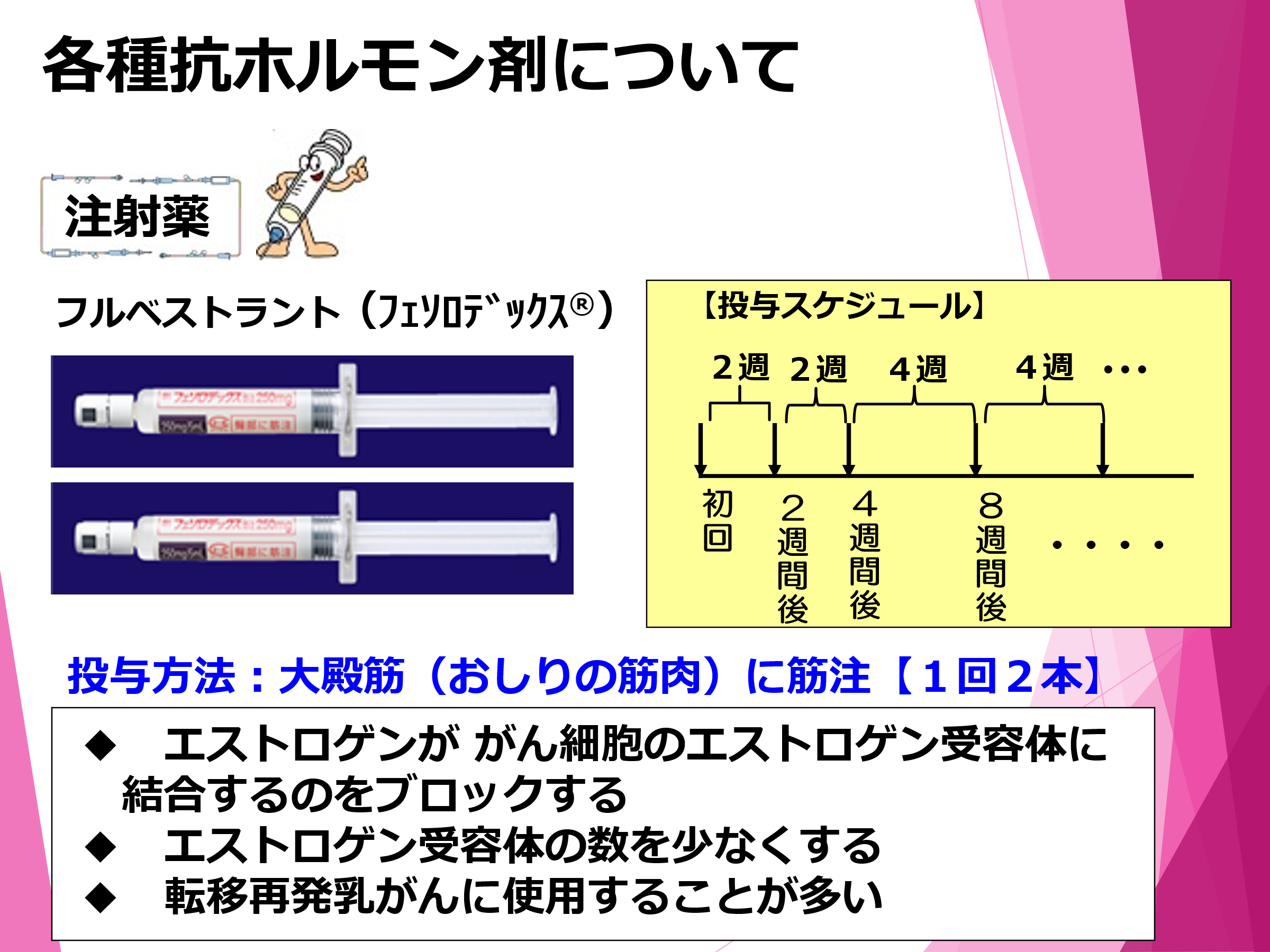

フルベストラント注(フェソロデックスⓇ)について

- ・エストロゲンホルモンが、がん細胞のエストロゲン受容体へ結合するのをブロック

- ・がん細胞のエストロゲン受容体の数を少なくする

閉経後の再発乳がんに使用されることが多く、再発を予防するための補助療法として使用することはまだ検討されていません。

(投与方法)

1回2本をお尻の筋肉(大殿筋)に筋肉注射します。

初回投与の2週間後、4週間後に注射し、それ以降は4週毎に注射します

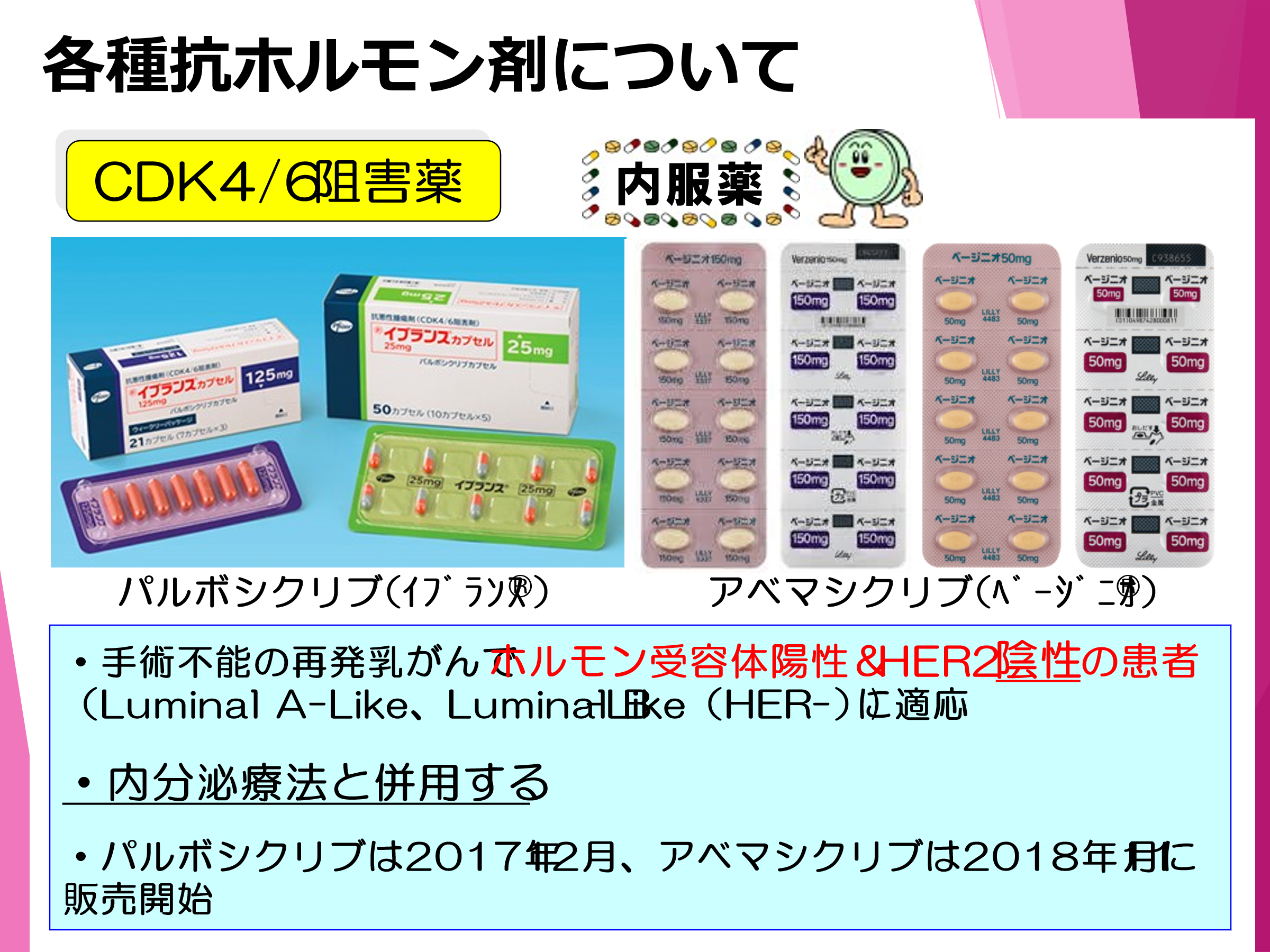

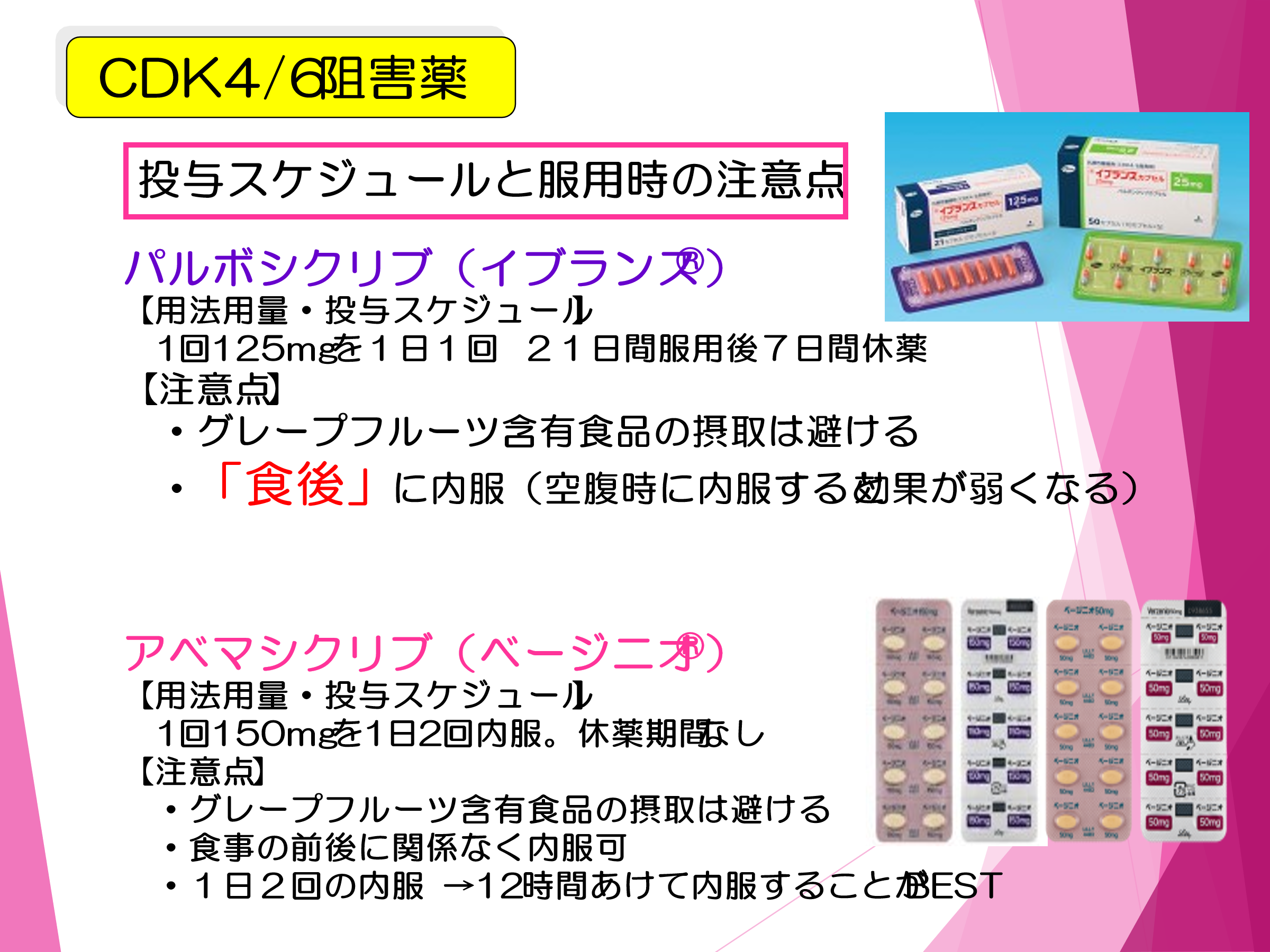

CDK4/6阻害薬(イブランスⓇ、ベージニオⓇ)

ホルモン陽性(HER2陰性)の再発乳がんに対して適応のある薬剤で、ホルモン療法のお薬と併用します。CDK4/CDK6(CDK4/6)タンパクが活性化することにより、細胞の増殖が制御させず無秩序に増殖し、がん化を進めると言われています。CDK4/6を阻害することでがん細胞の増殖を抑制します。薬剤により用法や服薬スケジュール、副作用などが異なります。

乳がんのホルモン療法について

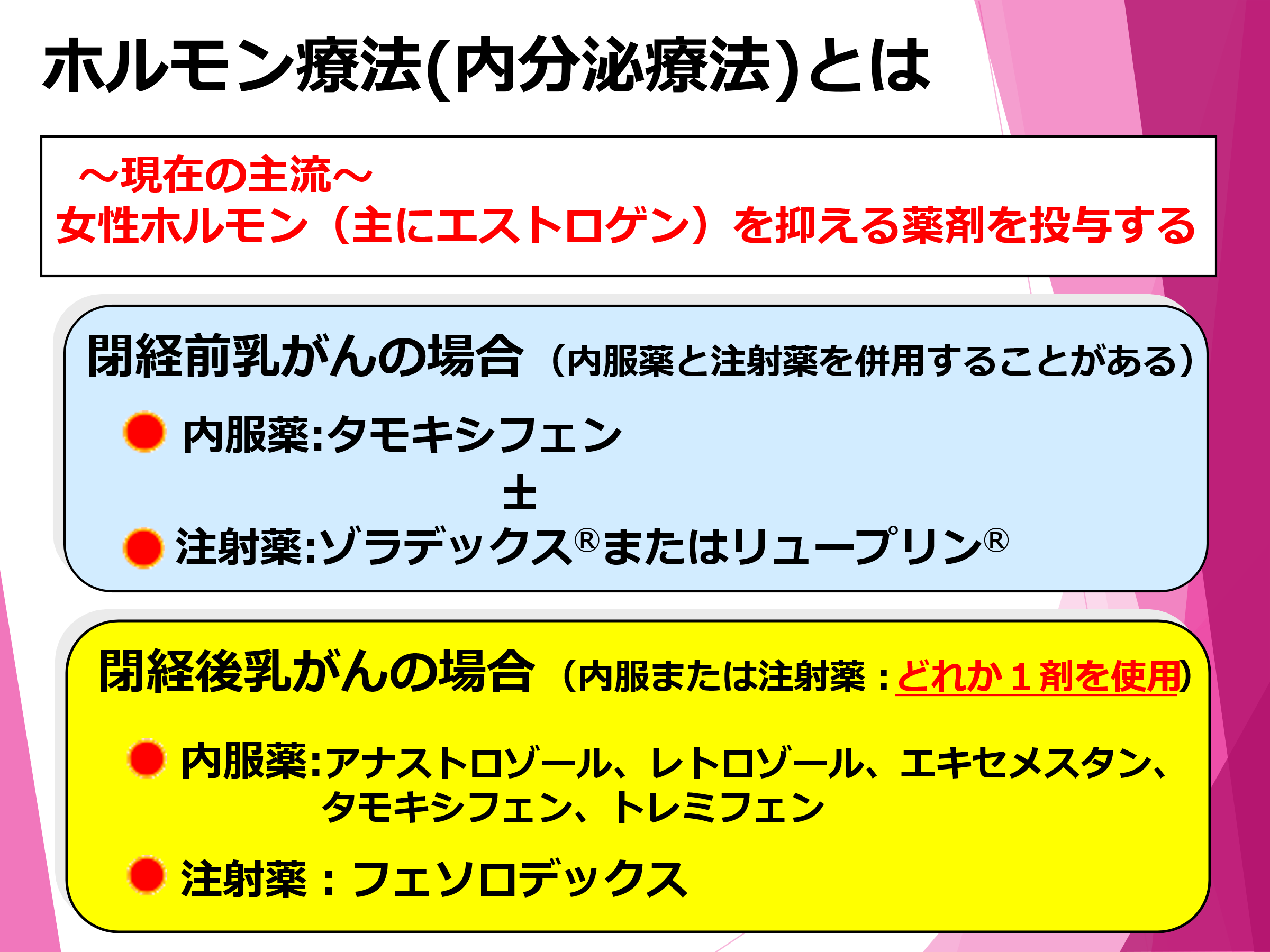

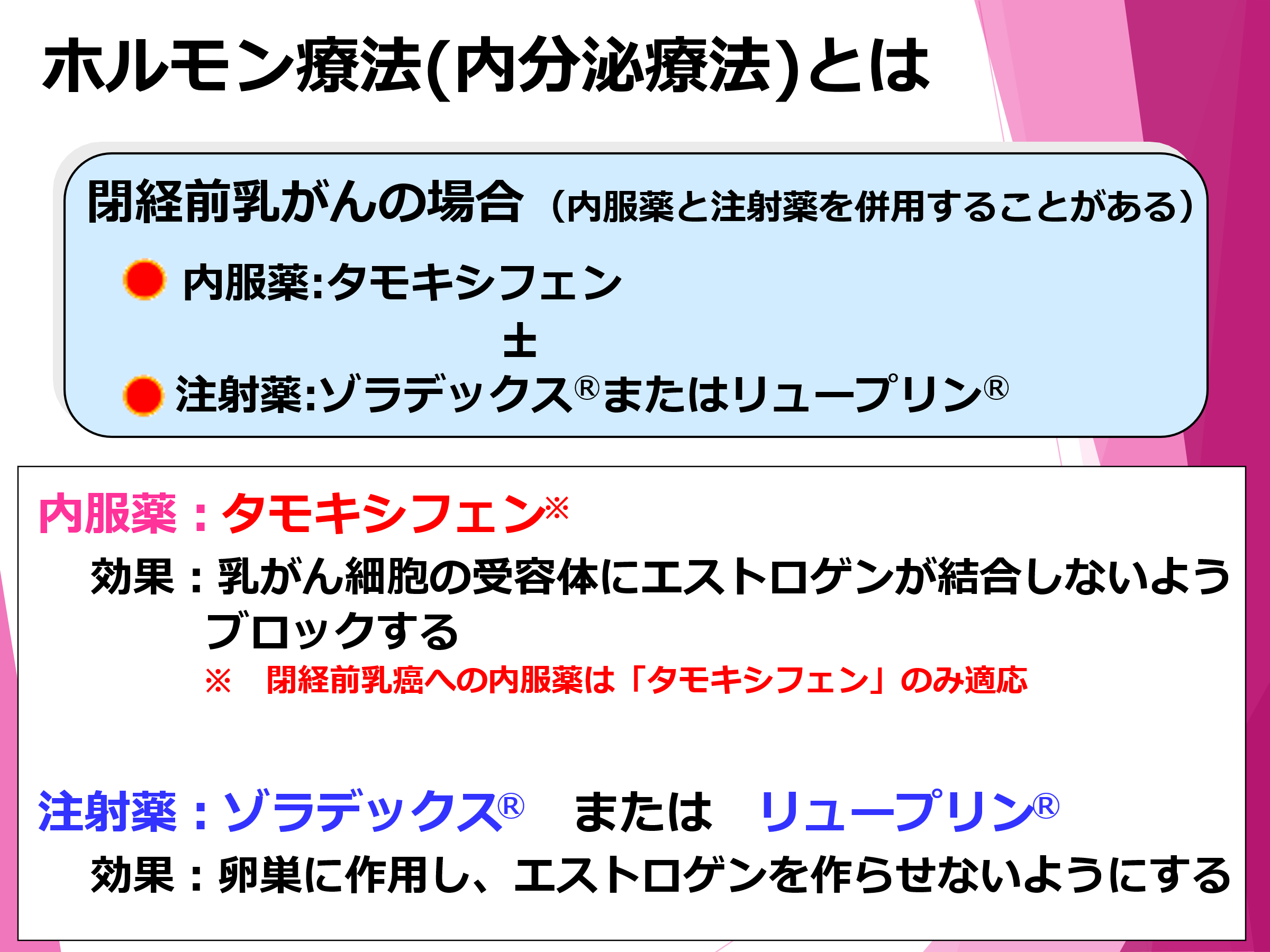

ホルモン療法は閉経前の乳がんと閉経後の乳がんで使用する薬が変わってきます。

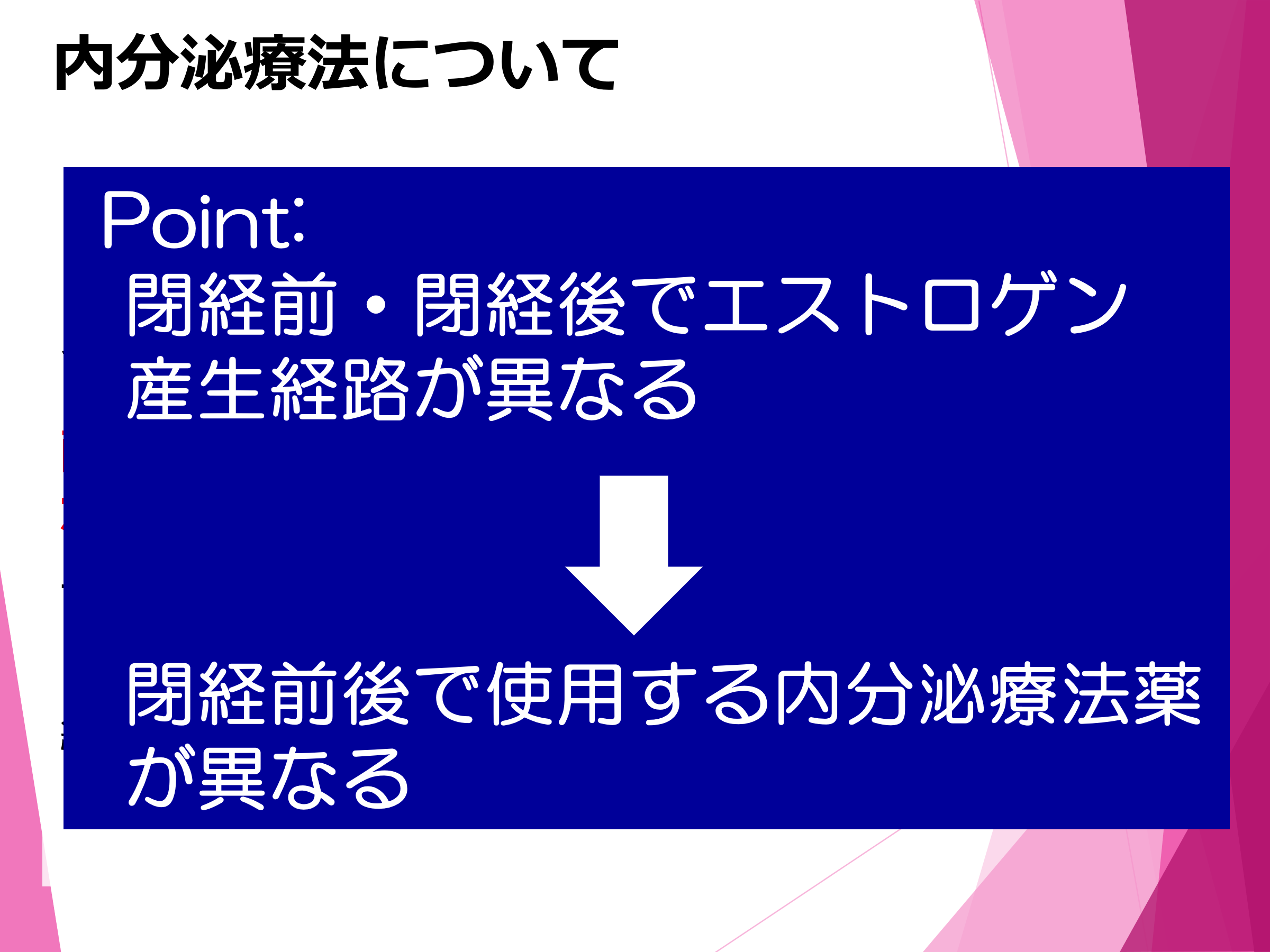

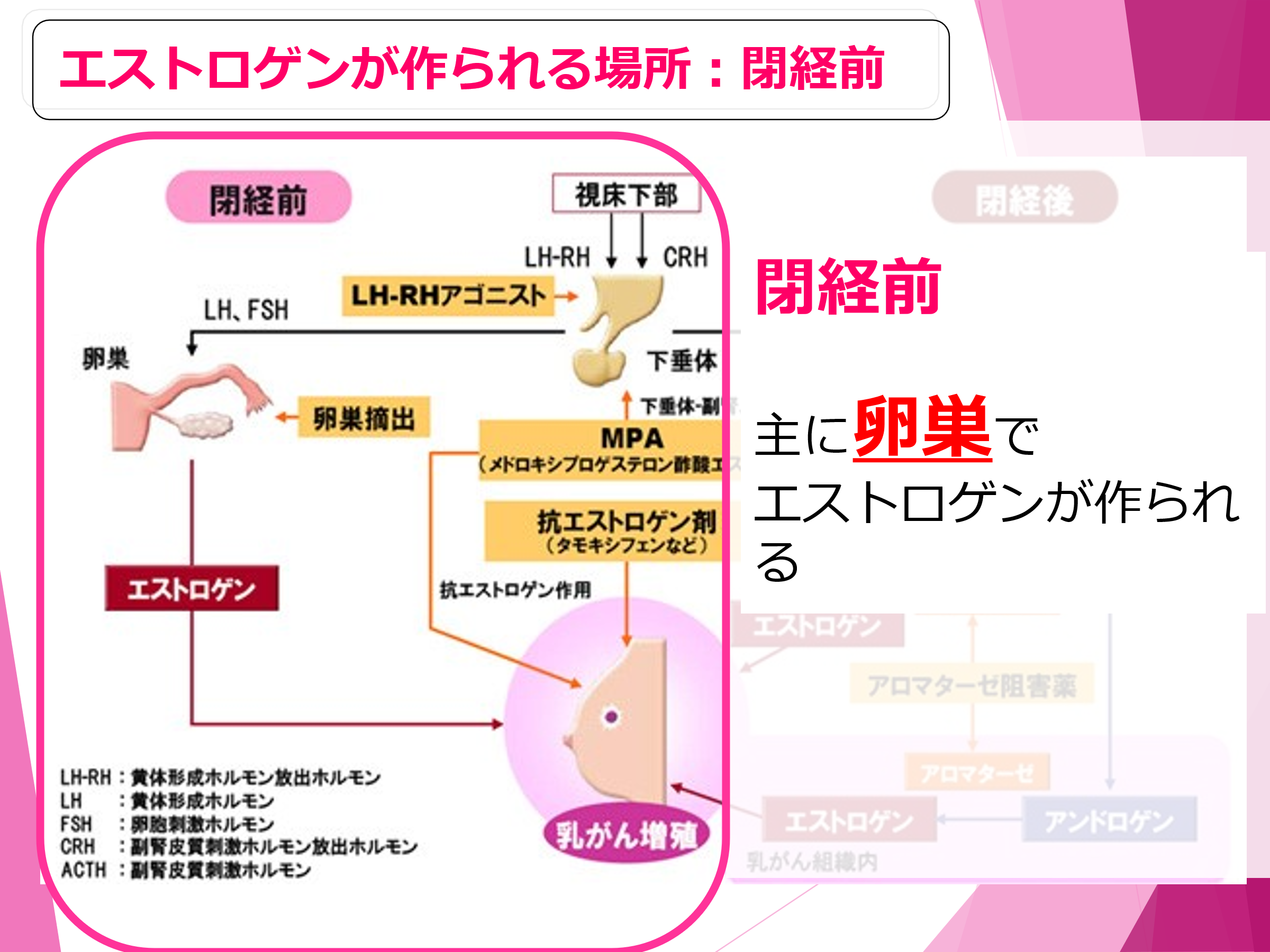

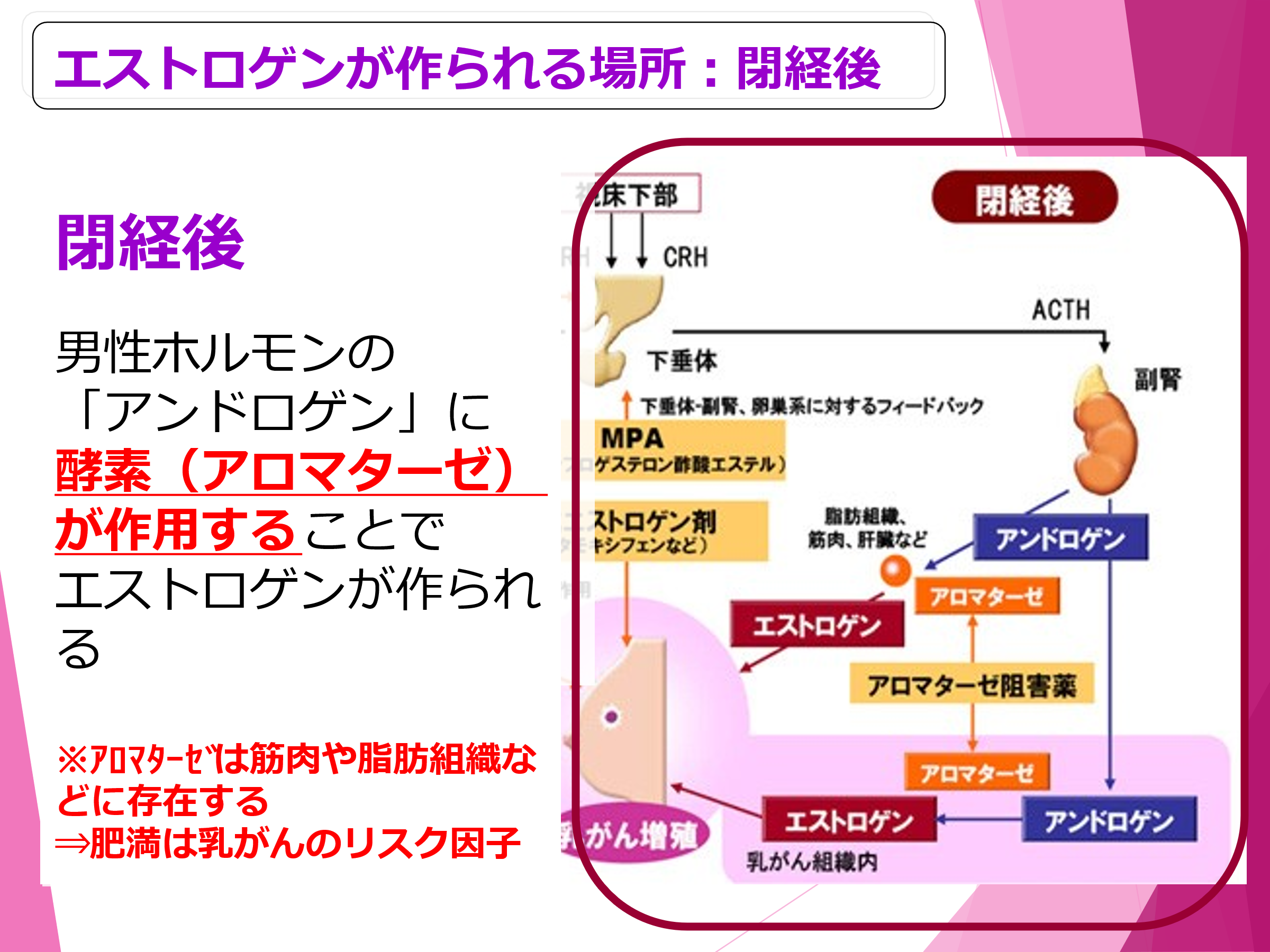

なぜ、閉経前後で違うのか?

理由は閉経前と閉経後では、エストロゲンが作られる場所が違うからです。

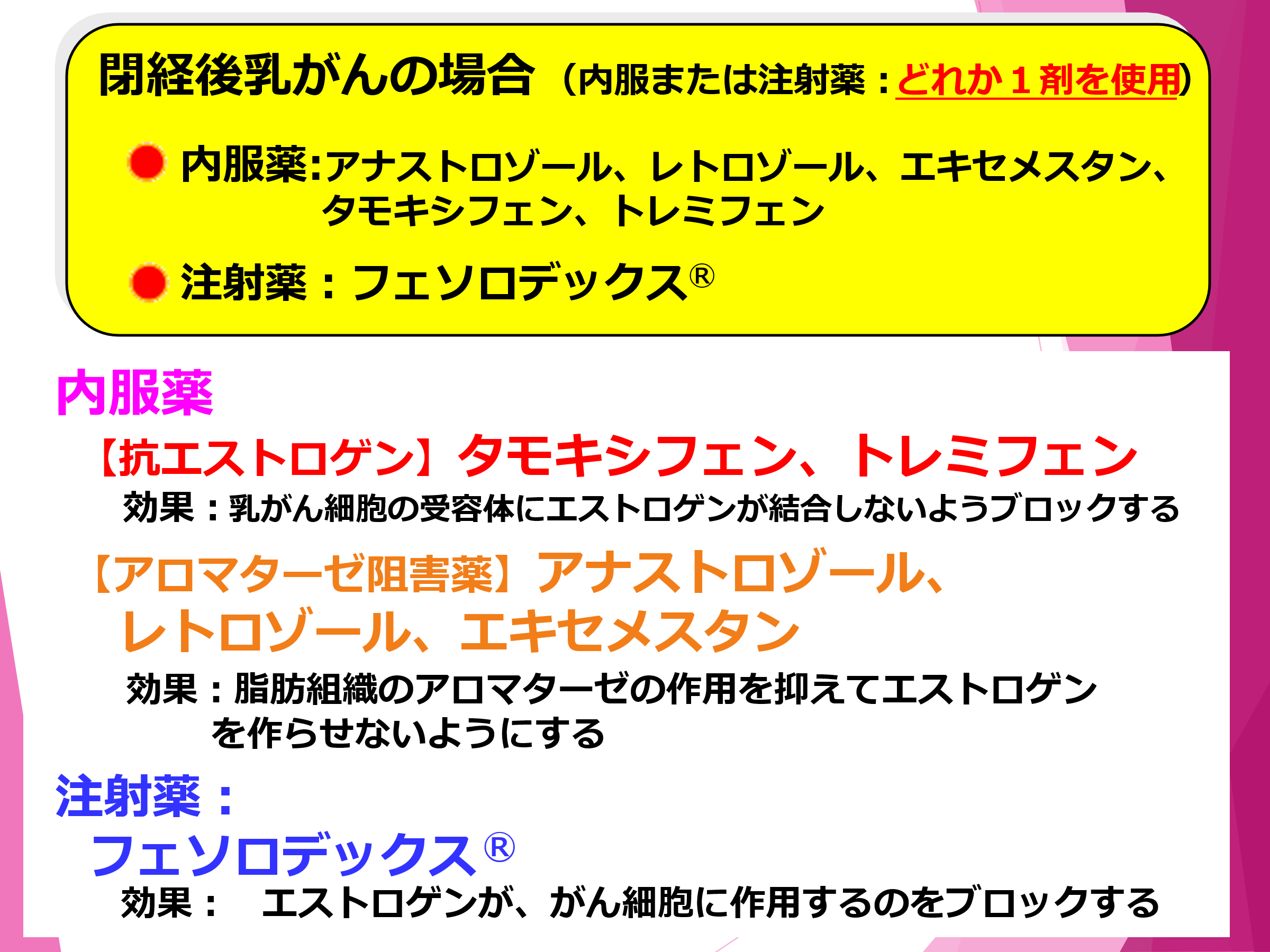

エストロゲンは、閉経前は「卵巣」で主に作られ、閉経後は卵巣機能が衰え、代わりに副腎で作られるアンドロゲン(=男性ホルモン)を材料にして、脂肪組織にある『アロマターゼ』という酵素の働きでエストロゲンが作られます。

閉経前は主に卵巣に作用する薬剤を、閉経後は脂肪組織にあるアロマターゼに作用する薬剤を使用していきます。

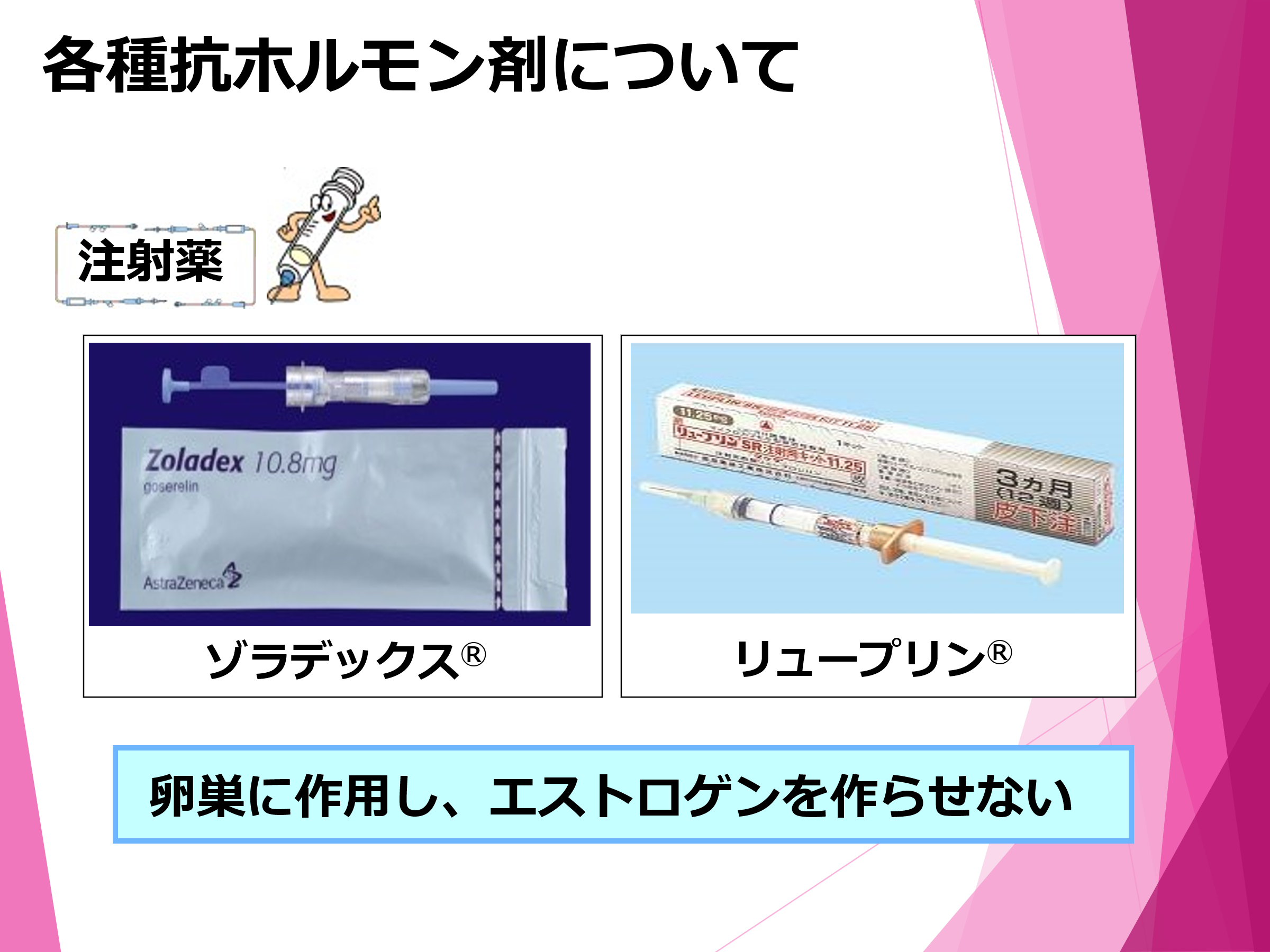

閉経前乳がんのホルモン療法について

ホルモン療法の内服薬は他にもありますが、閉経前の乳がんに対して、「タモキシフェン」のみ保険が適応となっています。ゾラデックスⓇ注やリュープリンⓇ注の開始時は一時的に妊娠しやすい状況になりますので、注意してください。また、不正出血もみられることがあります。不正出血が続くような場合は主治医へ相談してください。

閉経後乳がんのホルモン療法について

DCIS(非浸潤性乳管がん)のホルモン療法について

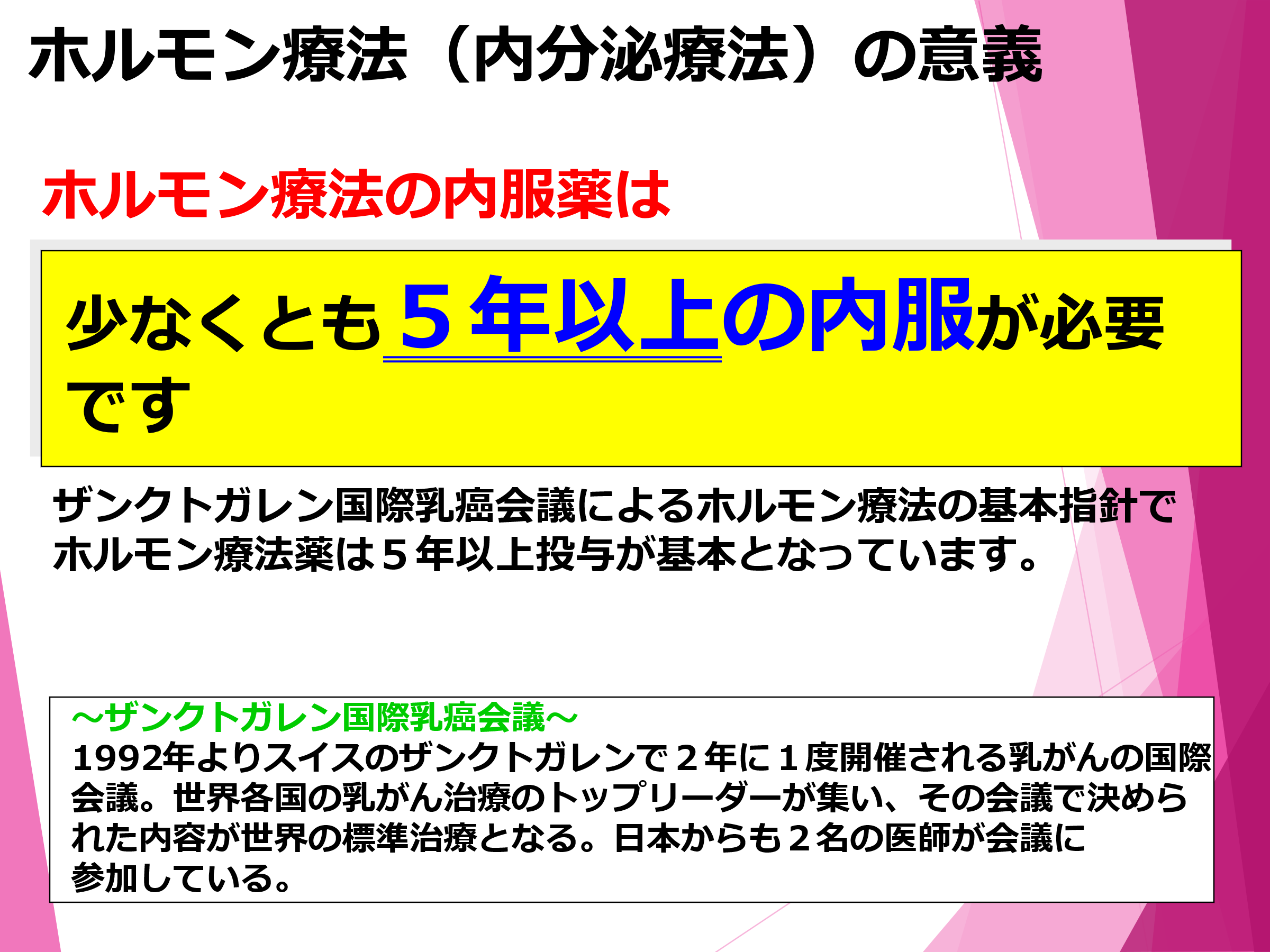

乳がんホルモン療法の意義

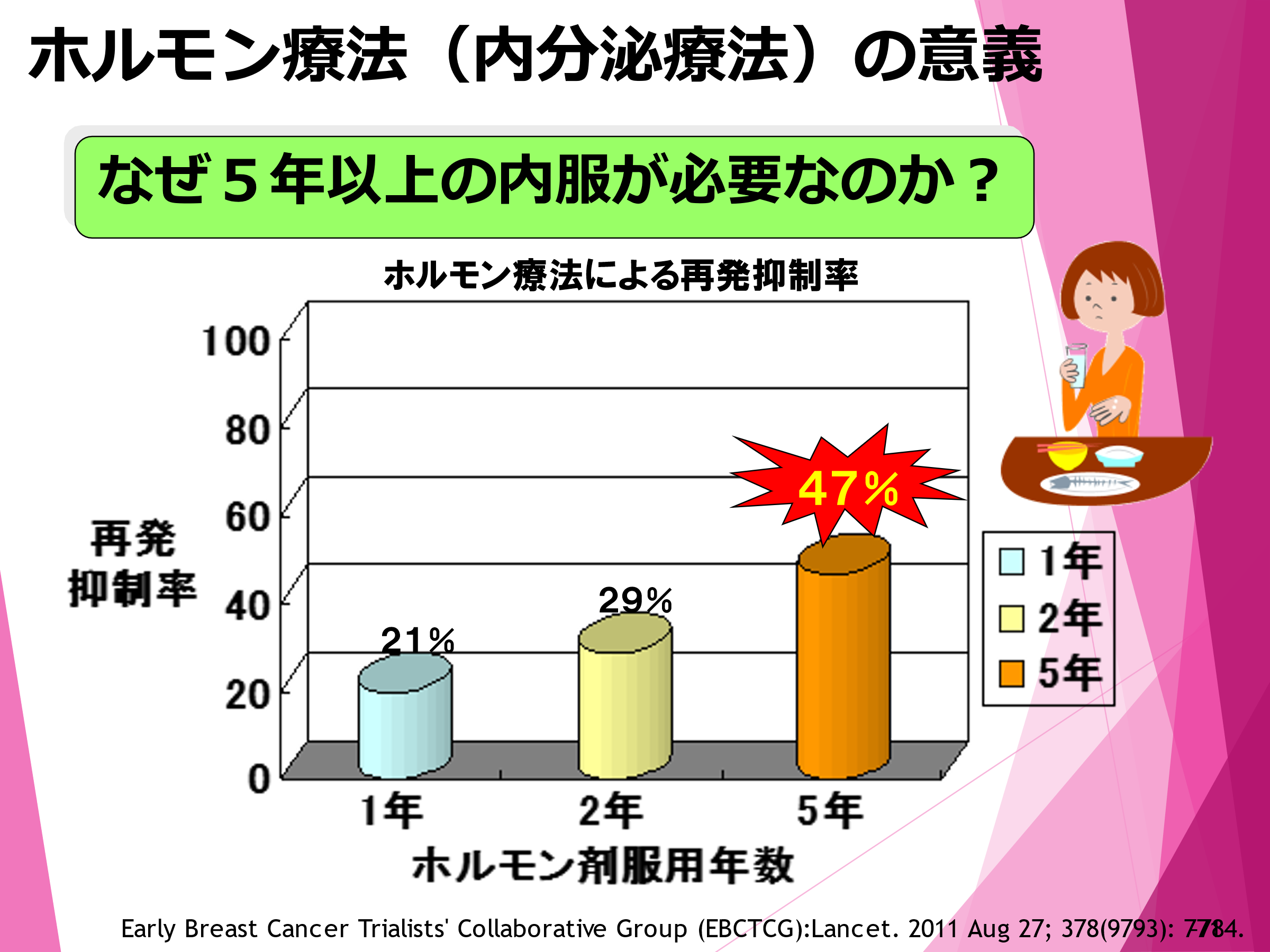

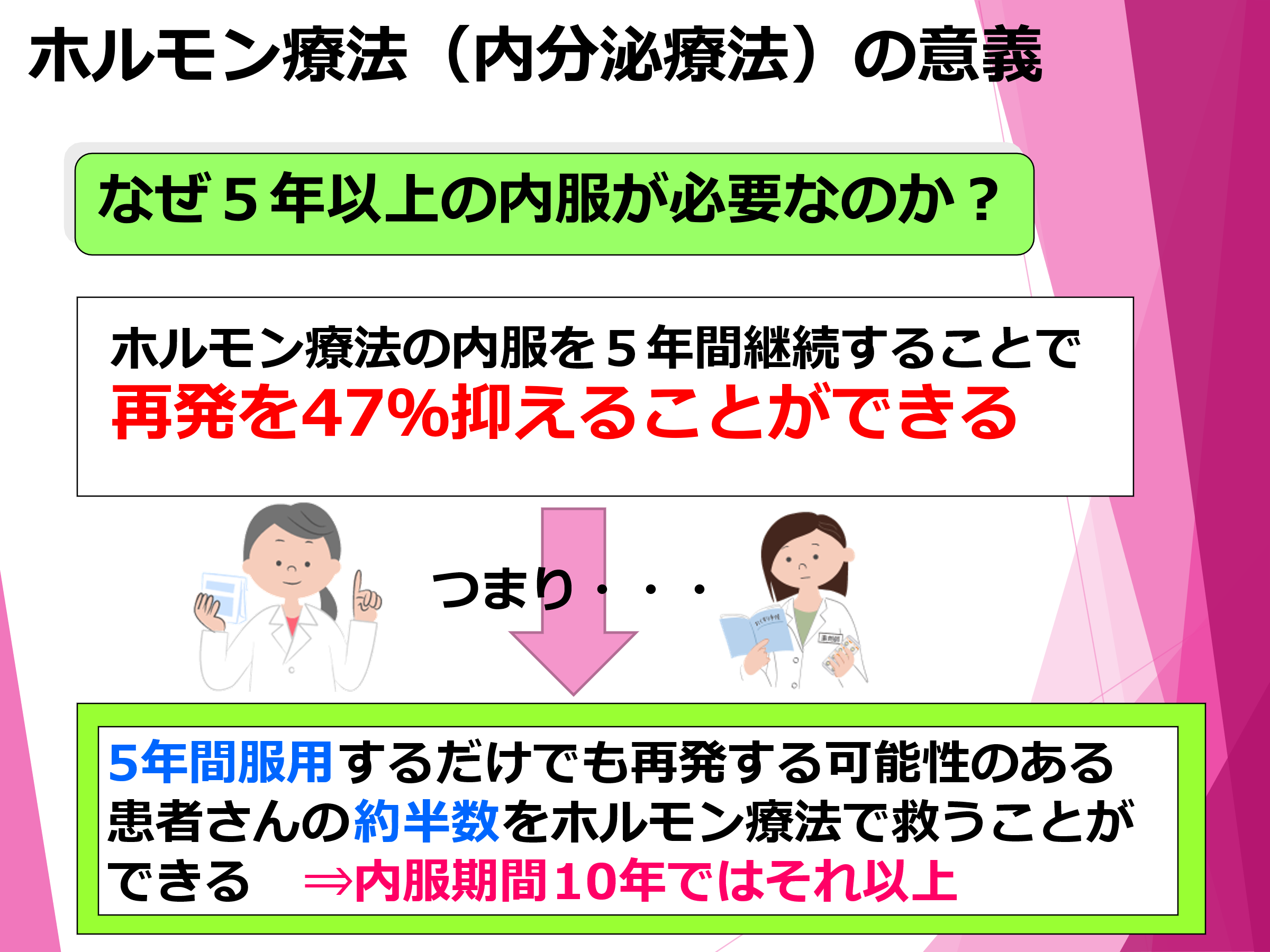

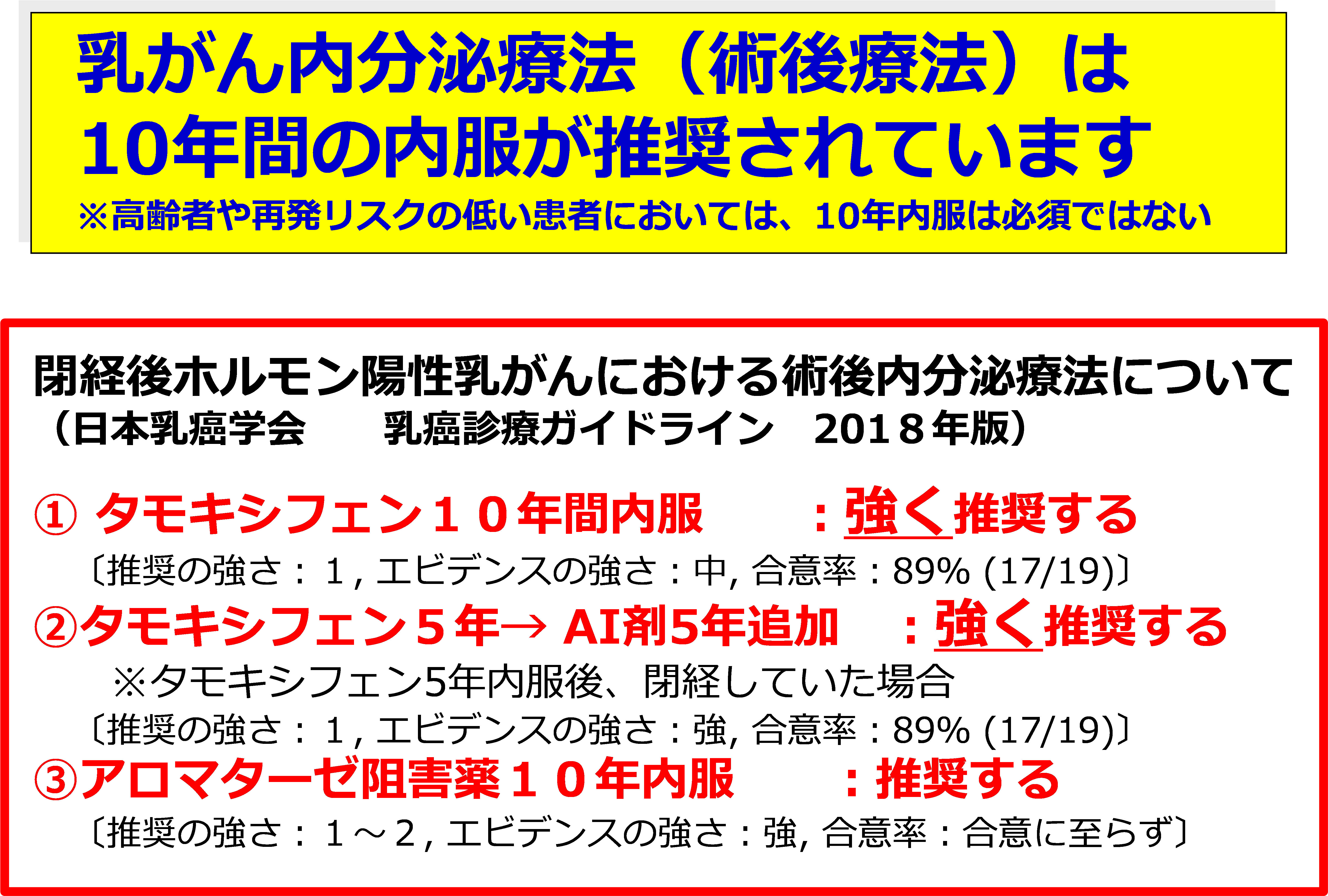

下のグラフは、ホルモン療法を続けた年数別で、その10年後にどれだけ乳がんの再発が防げたかを示したグラフです。5年間ホルモン療法を行うことで、再発を47%抑えることができたとの報告があります。5年間の内服で47%ですから、それ以上に服用を続ければ、再発を予防する確立は更に増えていきます。できるだけ長く服用し再発を防ぐことが重要とされています。日本乳癌学会 乳がん診療ガイドライン2018年版では、乳がんの術後内分泌療法として10年間の内服が推奨されています。

※高齢者や、再発リスクの低い患者さんには必須ではありません

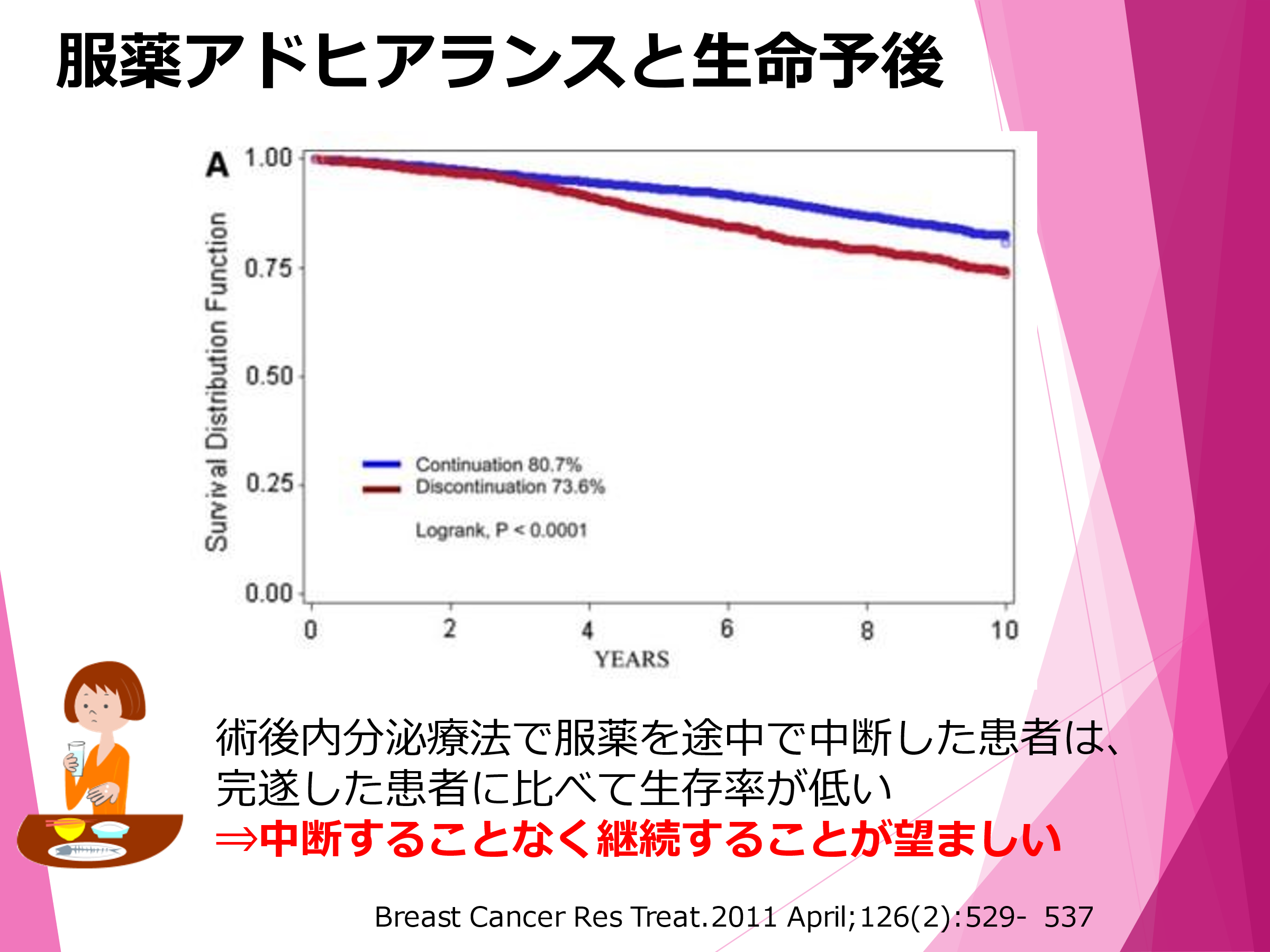

服薬アドヒアランスと生命予後

副作用について

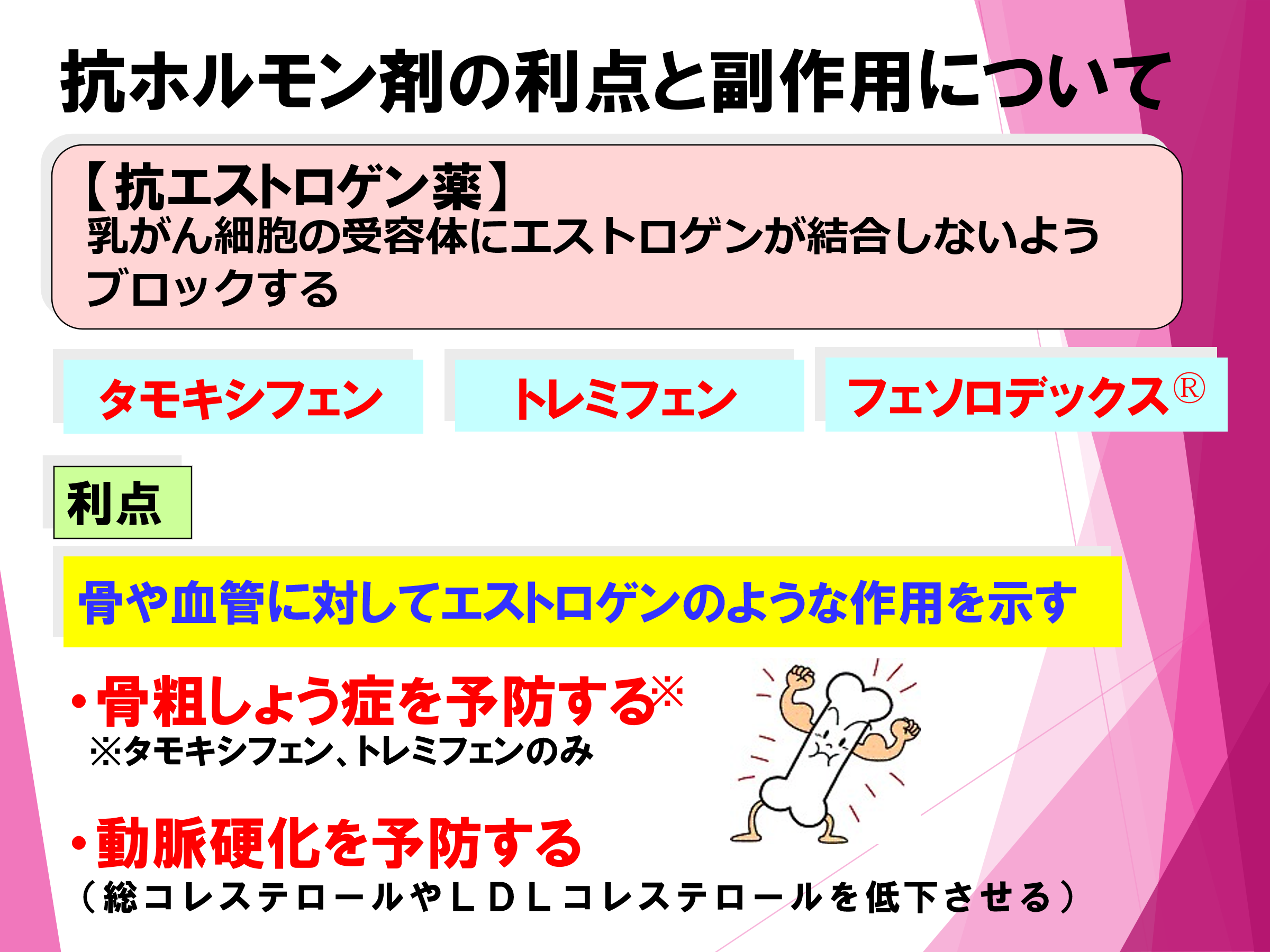

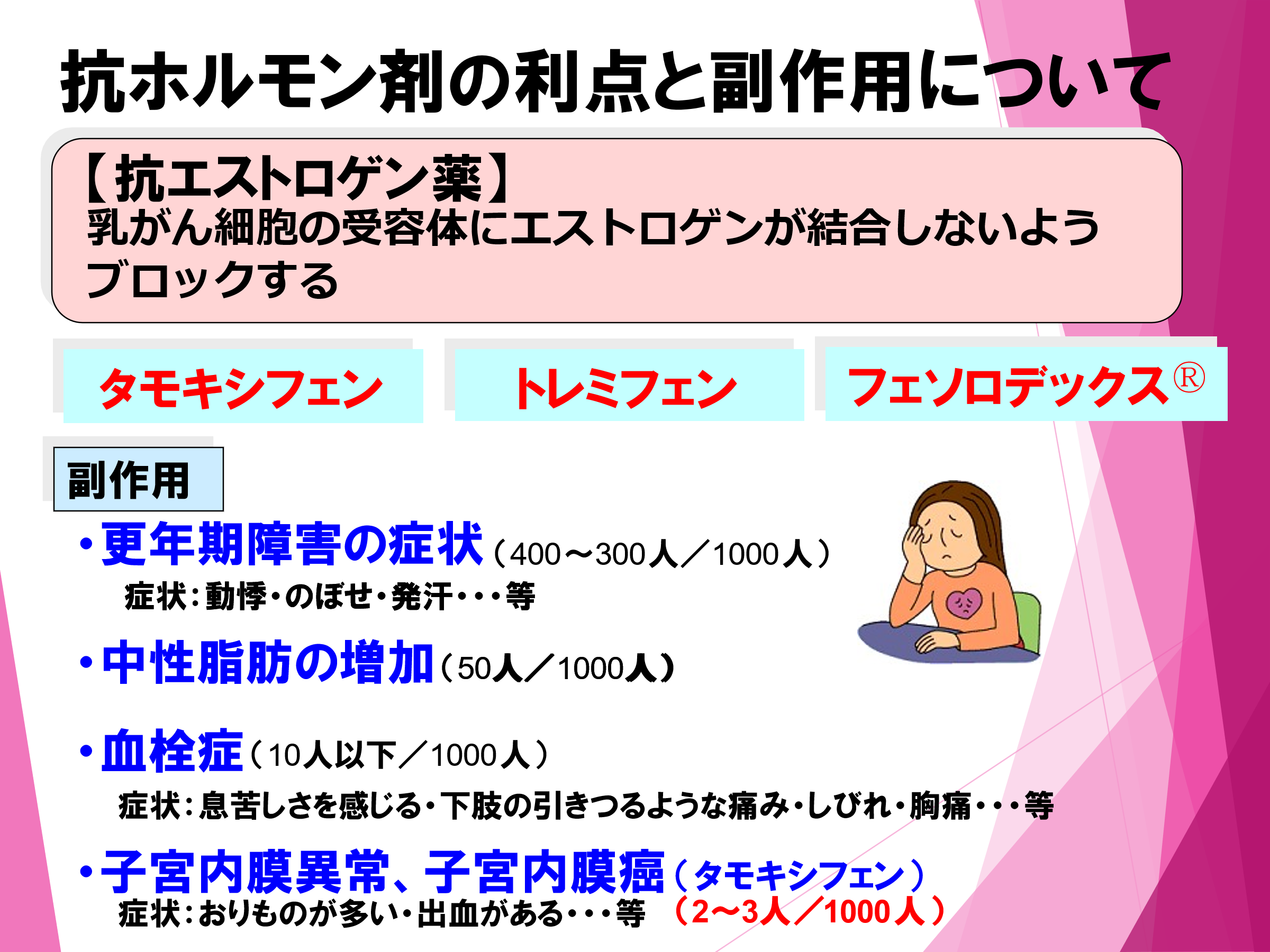

抗エストロゲン薬:「タモキシフェン」「トレミフェン」「フェソロデックスⓇ注」の利点と副作用

- 【更年期障害・ホットフラッシュ】

- 「更年期障害のような症状(動悸、のぼせ、気分の落ち込み、イライラ 等)」は、服用後数ヶ月で症状が軽減することが多いのですが、症状がひどいときは漢方薬などで対処することもできますので、我慢せずに主治医へご相談ください。突然汗が出てくるホットフラッシュの対策としては、カーディガンなど脱ぎ着ができる、体温調節のしやすい服装を心がけ、吸水性の高いスカーフ等を使用することもおすすめです。

- 【その他の副作用】

- 「中性脂肪の増加」「血栓症」に関しては、トレミフェンはタモキシフェンと比較してその発生率が低いとされています。

- 【子宮内膜異常】

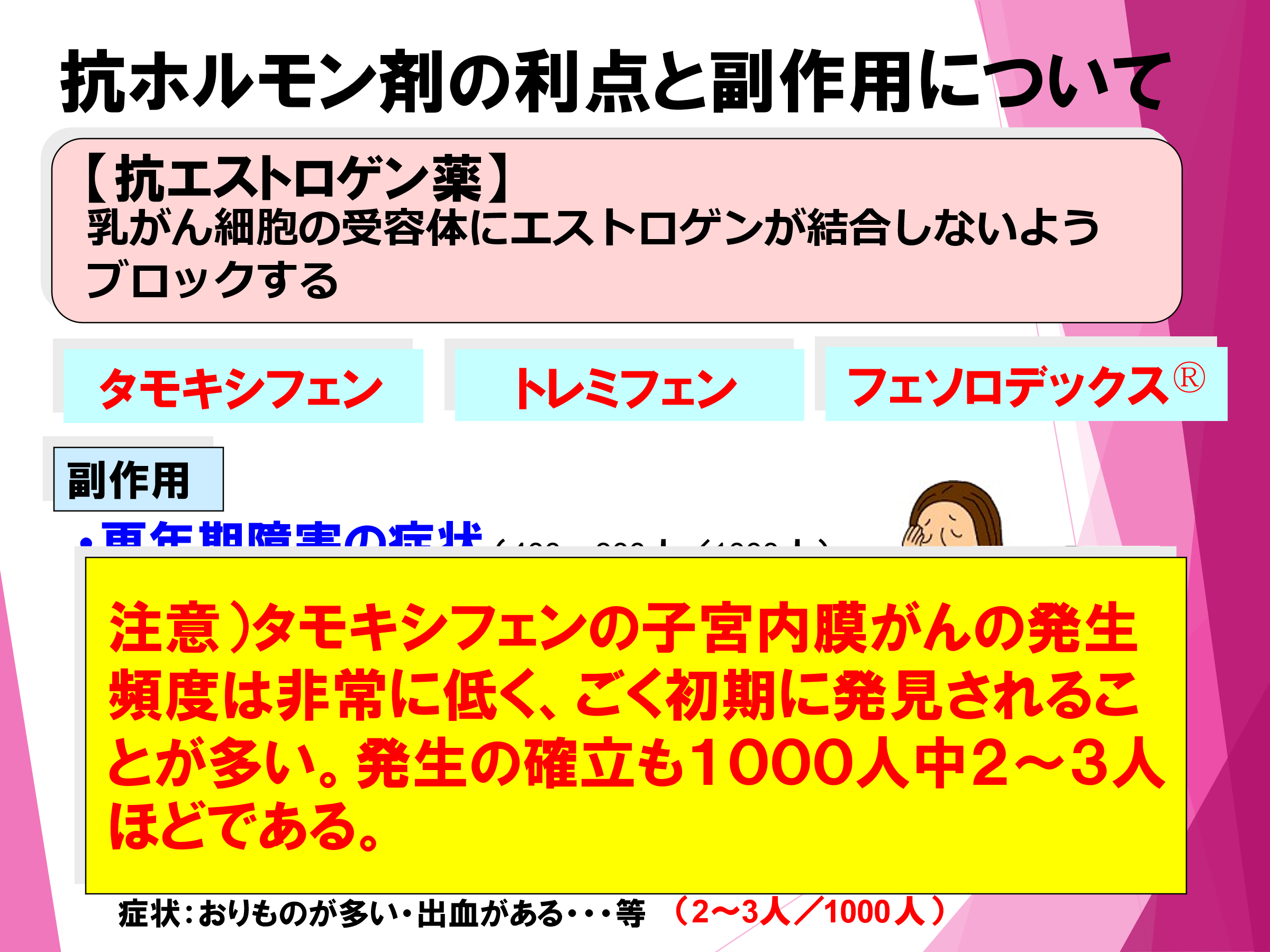

- タモキシフェンにのみに見られる副作用の特徴として挙げられるのが、「子宮内膜異常」ですが、 5年間の内服により子宮内膜がんになる危険性が2~3倍に増えるといわれています。しかし,もともと1000人に1人ほどの割合だった子宮内膜がんになる可能性が、1000人に2~3人の割合に増えるくらいで,頻度としては非常に低く、発見されたとしても軽度でありごく初期に発見されることがほとんどです。

タモキシフェンを服用されている方で、不規則な性器出血や血液が混ざったおりものなどがある場合には,婦人科を受診して精密検査を受けるようにしてください。ホルモン療法は、5年間の服用で40%以上の乳がん再発を防ぐわけですから、子宮がんになるリスクよりも、再発を防ぐメリットのほうがずっと大きいのです。

〜 タモキシフェンを服用されている方へ 〜

このお薬は飲み合わせに注意が必要なお薬が多く、併用するお薬によってはタモキシフェンの効果を弱くする場合や、または併用する薬の効果を強くして副作用が出る場合があります。

他に併用している薬剤があれば、主治医や薬剤師にご相談ください。

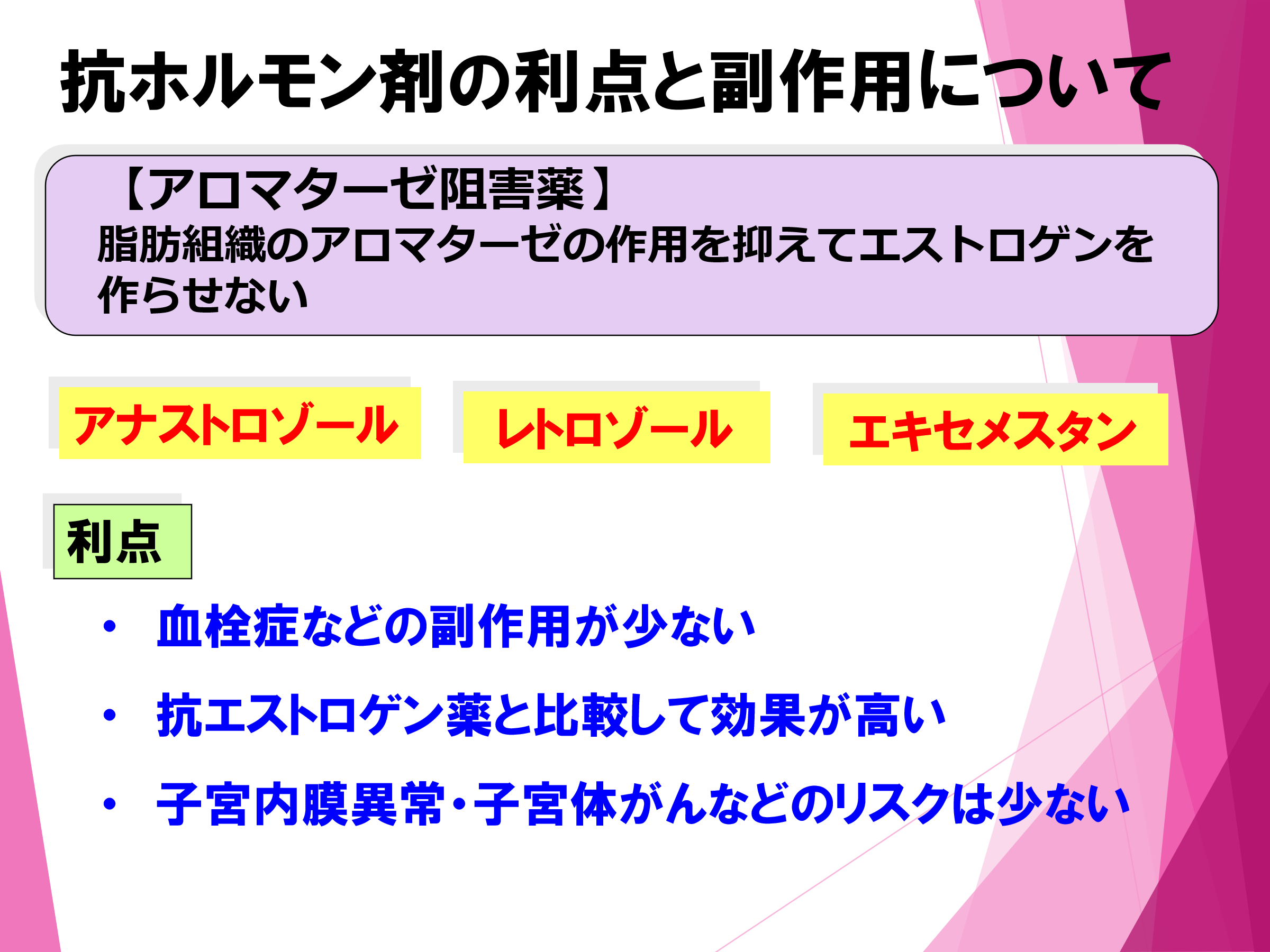

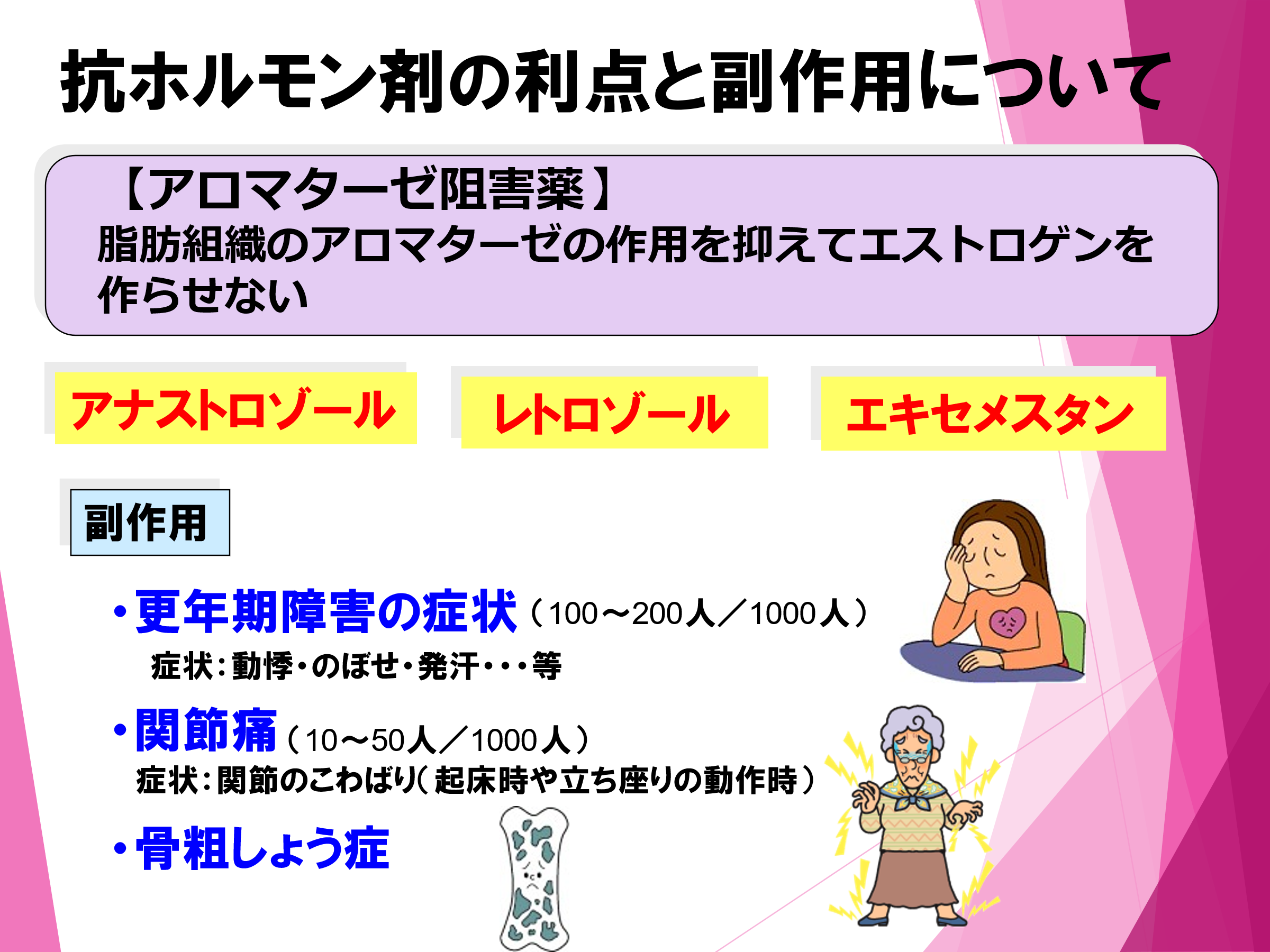

アロマターゼ阻害薬:「アナストロゾール」「レトロゾール」「エキセメスタン」の利点と副作用について

また、抗エストロゲン薬(タモキシフェン等)にみられる高脂血症や血栓症の副作用が低いとされています。

アロマターゼ阻害薬特有の副作用は、「関節痛」「骨粗しょう症」です。

閉経後の方が服用しても「更年期障害のような症状(動悸やホットフラッシュなど)」がみられますが、服用後数ヶ月で軽減していきます。

- 【関節痛】

- 「関節痛」は初期症状として朝の手や足のこわばり・関節の痛みなどがあり、リウマチの症状と似ていますが、手や足などの関節を少しずつでも動かすことにより症状が和らぐといわれています。

症状がひどくなるようであれば、抗エストロゲン薬へ変更することもできますので、我慢せずに主治医へご相談ください。 - 【その他の副作用】

- 「中性脂肪の増加」「血栓症」に関しては、トレミフェンはタモキシフェンと比較してその発生率が低いとされています。

- 【骨粗しょう症】

- 「骨粗しょう症」は明確な発生頻度は分かっていませんが、アロマターゼ阻害薬には抗エストロゲン薬と違って骨に対するエストロゲン作用がないため、骨粗しょう症になりやすいとされています(年に1度骨密度を測定することをお勧めします)。骨密度(骨塩量)が低下した場合でも、6ヶ月に1回「デノスマブ注(商品名:プラリアⓇ)」を使用することで、骨折などの骨粗鬆症の発症を予防することができます。

注)現在アロマターゼ阻害薬は、閉経後乳がんに対してのみの適応であり、閉経前の乳がんに対して保険適応はありません。(閉経前乳がんには、内服薬はタモキシフェンのみ保険適応)

まとめ

- ・ホルモン療法は、エストロゲンを栄養として増殖するがん細胞に対する治療法である

- ・エストロゲンは主に卵巣と脂肪組織でつくられるため、閉経前後では治療法が違う

- ・ホルモン療法はの内服は最低でも5年間継続する必要がある

- ・内服薬による副作用は軽度のものが多く、治療効果と比較すると長期に継続して服用しても大きな問題はない

乳がんホルモン療法は長期に継続する必要のある治療なので、服用中に分からないこと、気になることがあれば、お気軽に医師や薬剤師にご相談ください。

乳がんホルモン療法をされている患者さんへ

骨粗鬆用のお薬に「ラロキシフェン(エビスタⓇ等)」「バゼドキシフェン(ビビアントⓇ等)」があります。

ラロキシフェン・バゼドキシフェンは、「タモキシフェン」と同じような構造・作用を持っており、骨に対してエストロゲンのように働きかけて骨粗しょう症を予防するお薬です。

したがって乳がんのホルモン療法をされている患者さんには「ラロキシフェン」「バゼドキシフェン」は禁忌となっています。

乳がんホルモン療法をされている患者さんで「ラロキシフェン(エビスタⓇ等)」「バゼドキシフェン(ビビアントⓇ等)」を服用している方は必ず主治医へお話ください。

がん薬物療法認定薬剤師/外来がん治療認定薬剤師

山本 紗織

PAGETOP

PAGETOP